– JOC – Les jeunes ont 100 ans

En avril, la JOC fêtait ses 100 ans ! Pour l’occasion, de nombreuses activités étaient prévues. Nous étions évidemment présents pour le lancement des festivités. Nombreux sont nos collègues de terrain qui travaillent avec les régionales de la JOC sur des enjeux comme la lutte contre le racisme, la précarité, le logement en particulier, les droits LGBTQIA+… Les Équipes Populaires ont non seulement une histoire et une origine commune avec la Jeunesse organisée et combative, mais elles entretiennent aussi de longue date un lien particulier avec l’organisation, pas mal de nos militants étant d’anciens « jocistes ».

Parmi eux, notre ancien président de 1998 à 2011, Michele Di Nanno, toujours très actif comme bénévole aux EP du Hainaut Centre, a débuté son engagement à la JOC de Baudour à l’âge de 14 ans. Il a tenu à témoigner sur ce que représente pour lui ce qu’on appelait à son époque les « Jeunesses ouvrières chrétiennes », esquissant au passage un bout d’histoire politique de notre pays. Il est tourneur-fraiseur quand il intègre l’association en 1972 et, très vite, il s’investit au point de quitter son travail pour devenir permanent JOC Mons-Borinage en 1975. Parmi les moments marquants, il évoque la création d’une affiche pour le 1er mai 1973 qui a fait beaucoup parler d’elle, associant un communiste et Jésus, et provoquant des tensions internes et avec le MOC, la grève de la faim de 1974 pour obtenir la régularisation des migrants ou encore l’occupation d’usines en 1975 : « À cette époque de crise pétrolière, beaucoup d’usines délocalisaient, on allait accompagner la grève en empêchant les camions de sortir des dépôts, on avait dépavé la rue pour y parvenir, il y a eu des arrestations… (…) C’était une époque tumultueuse, avec notamment la dictature de Franco en Espagne. Il y avait différentes tendances au sein des militants de gauche, les trotskistes et les maoïstes, on manifestait ensemble, sans comprendre exactement ce que ça signifiait à ce moment-là ».

Parmi eux, notre ancien président de 1998 à 2011, Michele Di Nanno, toujours très actif comme bénévole aux EP du Hainaut Centre, a débuté son engagement à la JOC de Baudour à l’âge de 14 ans. Il a tenu à témoigner sur ce que représente pour lui ce qu’on appelait à son époque les « Jeunesses ouvrières chrétiennes », esquissant au passage un bout d’histoire politique de notre pays. Il est tourneur-fraiseur quand il intègre l’association en 1972 et, très vite, il s’investit au point de quitter son travail pour devenir permanent JOC Mons-Borinage en 1975. Parmi les moments marquants, il évoque la création d’une affiche pour le 1er mai 1973 qui a fait beaucoup parler d’elle, associant un communiste et Jésus, et provoquant des tensions internes et avec le MOC, la grève de la faim de 1974 pour obtenir la régularisation des migrants ou encore l’occupation d’usines en 1975 : « À cette époque de crise pétrolière, beaucoup d’usines délocalisaient, on allait accompagner la grève en empêchant les camions de sortir des dépôts, on avait dépavé la rue pour y parvenir, il y a eu des arrestations… (…) C’était une époque tumultueuse, avec notamment la dictature de Franco en Espagne. Il y avait différentes tendances au sein des militants de gauche, les trotskistes et les maoïstes, on manifestait ensemble, sans comprendre exactement ce que ça signifiait à ce moment-là ».

En 1977, il assiste à une scission en interne sur le lien avec l’Église et la place des adultes dans le mouvement. Il est demandé aux aumôniers de s’écarter ou d’accepter d’être désignés par la base et non plus par le clergé. « On voulait changer les structures de la société et pas que les individus ! ».

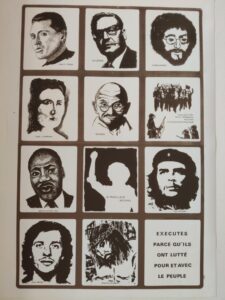

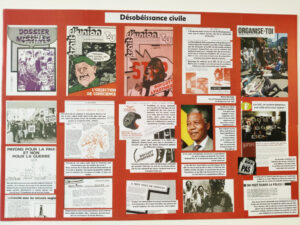

Exposition pour le centenaire de la JOC

En 1980, Michele devient président national de la JOC, il a 30 ans et exercera ce poste pendant deux ans. Le plus gros problème auquel il s’attèle : le chômage des jeunes, véritable fléau de cette époque. D’ailleurs, en 1981 est organisée la première Marche nationale des jeunes pour l’emploi dans un contexte où la gauche reprend du terrain notamment en France avec l’élection de Mitterrand. Les jocistes orchestrent une action coup de poing à Bruxelles en retirant le Manneken Pis et en apposant à la place un panneau indiquant : « Je suis parti pointer ».

Pour y arriver, ils ont escaladé de nuit la grille et équipés de burins et de scies sont parvenus à leur objectif. Le bruit a attiré l’attention, les sirènes de police n’ont pas tardé et ils ont été emmenés au poste de police de la Grand-Place d’où ils ont finalement été libérés. À cette époque, le ministre de l’Emploi, Alfred Califice, un ancien jociste, défendait la création des APE, mais les militants n’étaient pas d’accord de créer de sous-statuts et ont occupé son bureau avec une cinquantaine de participants. « Transformer la société était compliqué, nous avions envie de construire nos utopies.

Nous avons alors créé une radio libre, des centres de jeunes, l’asbl SOS Dépannage (devenu RESO asbl)… Le but était de montrer les alternatives. La JOC nous a construits ; grâce à elle, nous avons compris que nous pouvons être des acteurs de la société, considérés, nous voulons de la dignité et du respect. La JOC m’a donné une conscience de classe : il y a des dominés et des dominants. Elle m’a donné aussi une conscience politique, j’ai des choses à dire dans la société, tout le monde a le droit de participer, pas seulement les dirigeants et les partis. Elle m’a aussi apporté une conscience sociale : d’être proche des gens qui ne sont pas considérés. Elle m’a donné des outils d’analyse que j’utilise encore aujourd’hui, des clefs pour comprendre le monde, développer un esprit critique, questionner les points de vue différents. C’était vraiment un lieu d’apprentissage, on y a acquis un savoir-faire, une manière d’être, des valeurs, des principes. »

Carte d’identité de la JOC

En Belgique, le mouvement de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) a été fondé en 1925 par un jeune prêtre, Joseph Cardijn. Depuis lors, la JOC s’est développée et s’est transformée. L’organisation de jeunesse engagée se dit non liée à un parti politique et se veut antisexiste, antiraciste et anticapitaliste. En 2014, elle change de nom et devient La Jeunesse organisée & combative. La JOC fait partie de la JOCI, une organisation internationale non gouvernementale de jeunes travailleurs et travailleuses, présente et active dans plus de 50 pays à travers le monde.

Interview : Mohamed Mimoun, coordinateur national de la JOC

Comment avez-vous rejoint la JOC ?

Comment avez-vous rejoint la JOC ?

En 2014, j’ai 21 ans. J’ai grandi dans les quartiers populaires de Bruxelles et j’arrive à l’université de Saint-Louis. Dans une descente d’auditoire, un groupe de la JOC a fait un speech, mais personne n’écoutait. Je me suis renseigné sur eux. Ils étaient considérés comme des emmerdeurs à l’époque et du coup, je les ai rejoints (sourire). La première manif où j’étais véritablement conscient de ce pourquoi j’étais là, c’était contre les violences policières, nous étions à peine une dizaine à Saint-Gilles or c’était vraiment important. La JOC m’a conduit à me demander comment s’organiser pour avancer. La grosse difficulté pour dénoncer les violences policières est d’embarquer les gens des quartiers populaires. Mais aux manifs de 2015 et 2016, nous y sommes parvenus et nous avons outillé les participants. C’est ça la JOC, donner les pleins pouvoirs aux jeunes, les laisser s’exprimer sur les violences policières, leur permettre d’organiser les manifs. On les écoute, on les laisse parler mais on dépasse le constat. On les accompagne dans l’action. Tous nos travailleurs sont issus du territoire qu’ils couvrent et ce sont souvent des personnes qui savent ce que c’est que la précarité.

100 ans, c’est un fameux héritage ! Quels enseignements peut-on en retirer ?

On m’a demandé d’écrire un discours pour nos 100 ans, à l’occasion du 1er mai. C’est un exercice périlleux car il faut réfléchir au passé tout en ajoutant son propre apport, ce que nous sommes aujourd’hui, et à partir de là, ce que nous voulons apporter pour demain. Je ne suis pas sûr que ce soit vers le passé qu’il faut regarder mais plutôt se concentrer sur l’avenir. Mettre plus de jeunes dans la rue, les conscientiser plus tôt parce que les jeunes d’aujourd’hui prendront ma place et ce qu’ils vont recevoir maintenant va définir demain.

Quel est le message que vous voulez transmettre à l’occasion de ce centenaire ?

L’héritage de la JOC dépasse nos frontières puisque nous sommes organisés au niveau international. En Afrique du Sud par exemple, la JOC était présente et a soutenu la lutte de l’organisation de Mandela contre l’apartheid, puisque les organisations noires étaient interdites. Mandela a d’ailleurs tenu un discours en 1995 au Conseil international de la JOCI, en Afrique du Sud, date de la fin de l’apartheid, où il a dit : « Quelle que soit la situation d’inégalité, si les gens sont engagés et bien organisés, alors même le plus brutal oppresseur ne pourra les arrêter indéfiniment. […] Je dis souvent que le plus grand atout de l’Afrique du Sud n’est pas ses richesses minières mais sa jeunesse ». Et ce n’est qu’une infime partie de notre histoire que j’évoque là !

Et demain, y a-t-il des priorités, des champs d’action sur lesquels vous comptez vous concentrer ?

On n’a pas de priorités, il faut agir sur tout. Que ce soit sur les questions de genre, sur le racisme, les inégalités nord-sud, les migrations, les frontières… Et ça tombe bien, il y a des milliards de jeunes dans le monde qui sont oppressés et qui ont ce besoin, cette envie de faire évoluer les choses. Il n’y a pas de recette magique pour avancer mais les jeunes ont des bonnes idées, ils savent toujours identifier la bonne direction.

Y a-t-il des modes d’action plus spécifiques à l’époque que nous connaissons ?

Notre pratique, c’est la rue. Quand j’ai commencé comme militant, on se menottait, on était dans le froid, sous la pluie, on se faisait gazer. Toutes les pratiques d’actions directes ont été utiles dans plein de moments, surtout dans les milieux antiracistes parce que, grâce à ces méthodes-là, on a gagné beaucoup de terrain. L’action directe est très importante pour nous, ne pas délaisser la rue, surtout dans un monde ultraconnecté où les gens se déresponsabilisent très facilement. Ils vont poster du contenu, manifester un soutien mais ça n’ira pas plus loin. Notre mission est de ramener les gens dans la rue et les amener à mener des actions marquantes. Prendre la rue, c’est très important d’autant plus dans le contexte actuel parce que sinon les dirigeants de droite et d’extrême droite se disent que les sujets actuels ne nous intéressent pas tant que ça. Ils sont en quelque sorte impunis, pensent que les gens ne vont pas bouger. C’est important de montrer que les gens sont là, que la JOC est là !

Et sur le plan numérique, avez-vous une réflexion en termes de modes d’action ?

On fait notre com’ parce qu’il faut bien que les gens sachent qu’on existe. Mais nous, on travaille dans la vraie vie. On rencontre les jeunes, on met des locaux à disposition. Les personnes oppressées ont des espaces où elles sont en sécurité. Il ne faut pas trop perdre son temps à se préoccuper de ce qui se passe sur Internet alors que les dirigeants nous privent de nos droits dans le vrai monde. On pourrait être des milliards sur Facebook à défendre la Palestine, mais si on était juste 10.000 à forcer l’entrée du consulat israélien ou américain, ça changerait tout.

La méthodologie « Voir-juger-agir », toujours dans l’air du temps ?

Une méthodologie, c’est en quelque sorte une recette, et elle a tout son sens encore aujourd’hui. La nouvelle génération de militants a un peu du mal parce qu’elle rejette les carcans, elle en a marre d’être dans des cases. Mais le « Voir-juger-agir », nous le faisons tous les jours ! Par exemple, les jocistes ont lancé une occupation du foyer liégeois. Ils sont partis du constat qu’il y a un problème d’accessibilité de logements à Liège. Les loyers sont abusifs, les logements sont insalubres. L’accès des jeunes au logement est compliqué. Ensuite, arrive le juger, toute une période d’analyse : qui est concerné ? Quelles sont les autorités compétentes ? D’où vient le problème ? Quels sont les dispositifs qu’on pourrait revendiquer ?

Justement, cette étape de l’analyse arrive-t-elle à capter l’attention des jeunes ? L’analyse ne se fait pas que dans les conférences, elle se fait dans les manifs, dans la rue. Les jeunes qui ont rencontré des problèmes de logement vivaient dans un squat, c’est dans leur action de tous les jours qu’ils ont eu envie de Voir-juger-agir. L’analyse se fait sur le terrain mais, conjointement avec des experts, ils ont invité un spécialiste de l’urbanisme à Liège, des géographes, ils ont organisé des assemblées générales… Ça leur a permis d’identifier les connections et l’amplitude d’action, c’est-à-dire de faire le choix d’action le plus efficace possible pour atteindre leur objectif. L’action en elle-même pousse à avoir recours au « Voir-juger-agir », si on occupe un bâtiment, on négocie quoi ? On leur demande de rénover ? C’est un processus inconscient. Mais, quand c’est nécessaire, il nous arrive aussi de faire un Powerpoint si besoin (sourire) !