Retour de l’arpentage du mois de mai : Pourquoi les narratifs de gauche ne touchent-ils plus les classes populaires ?

Des paroles, des paroles, des paroles… qui ne nous parlent plus.

Les narratifs, récits, histoires, messages et autres contes sont des outils puissants.

Mais, comme le dit l’adage dans la pop culture :

« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. »

Ce pouvoir de restitution a été divisé par les membres du groupe arpentage. On a essayé de comprendre pourquoi les discours de gauche ne passent plus chez beaucoup de monde, surtout dans les classes populaires.

Voici un résumé de ce qui est ressorti de nos échanges.

Sarah : Où la gauche a-t-elle failli ?

Même le bastion historique de Verviers a basculé à droite. Le profil majoritairement défiant des électeurs populaires ne joue plus collectif. La stigmatisation de ce qui est différent devient la norme, l’exclusion des minorités aussi.

La gauche, en Wallonie, s’est sentie à l’abri. Pourtant, les signaux d’alerte existaient : le débat autour de l’EVRAS, par exemple, aurait dû éveiller les consciences. Mais il s’est soldé par un message : « Circulez, il n’y a rien à débattre. »

Les électeurs qui décrochent de la gauche ne forment pas un bloc homogène. Néanmoins, on observe un glissement important chez des personnes blanches, inquiètes d’un déclassement social et économique. Sarah conclut :

« Cela rejoint mes propres observations. Cette lecture m’aide à réorganiser mes réflexions. »

Sabine : La fin du collectif

Sabine enchaîne sur la désintégration des classes populaires et de l’esprit collectif.

Autrefois, il existait de nombreux lieux d’échange permettant de vivre des expériences communes. Cela donnait à chacun la légitimité de défendre ses idées, car il parlait au nom d’un groupe.

Aujourd’hui, notre rapport au travail a changé. Les acquis sociaux, nés de luttes populaires, ont été institutionnalisés. Les services publics, devenus complexes et administratifs, se sont déconnectés des réalités du terrain.

Par ailleurs, notre société a glissé du collectif vers l’individualisme, le consumérisme au nom du capitalisme. L’accumulation de bien isole.

Il n’y a pas eu de processus politique ou de débats, notamment dans les classes moyennes, les décisions se sont imposées. A défaut des classes ouvrières qui avait créé collectivement une vision, une direction vers où aller…

Aujourd’hui, les « aidants politiques », souvent issus des élites progressistes, s’opposent par leur statut à la classe populaire. Trop bien installés, ils ne connaissent pas de véritables contraintes de vie, si ce n’est la gestion d’urgences abstraites au nom de la démocratie. Il n’y a plus de lutte commune. Une fracture sociale sépare l’aidant de l’aidé.

Et la droite populiste exploite cette faille avec des récits simples et percutants.

Sabine partage un sentiment d’impuissance.

Danielle : Des récits froids contre des récits chauds

Danielle illustre la différence entre les narratifs froids (intellectuels) et les narratifs chauds (émotionnels, venant des tripes). Les classes populaires ressentent une infériorité face à ceux qui ont étudié, qui utilisent un langage complexe pour viser la justesse.

« Les classes populaires cherchent de l’émotion, pas des leçons de morale. »

Prenons l’exemple des migrants :

- La droite dit simplement : « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. »

- La gauche répond : « Ce sont des personnes contraintes de fuir leur pays pour des raisons géopolitiques, climatiques… »

Mais ce discours complexe et nuancé perd la bataille. La droite répète inlassablement le même slogan, qui finit par s’ancrer.

Danielle insiste :

« La politique est une affaire d’émotion, pas seulement de réflexion. »

Notre éducation joue aussi : des familles strictes ont plus tendance à adopter des idéologies conservatrices, tandis que des familles développant l’empathie s’orienteront vers des visions progressistes.

Pour elle, la gauche se défend, elle ne propose plus de récit mobilisateur. Elle répond aux attaques en se justifiant, avec des arguments justes, mais désincarnés. Résultat : elle donne de la visibilité et du pouvoir à une droite décomplexée.

La récupération de la droite du sentiment de peur, notamment celle liée à l’immigration ou à la précarité, est plus efficace qu’un discours complexe. La gauche parle de niches, de minorités, et perd sa capacité à mobiliser largement.

Peter intervient : « Nous sommes bombardés d’infos, de publicités qui nous imposent une idée du bonheur. »

Johann : Ce n’est pas un combat d’idées, mais de communication

Selon Joyan, la droite propose un message simple, basé sur une logique de cause à effet. La gauche, elle, développe des explications systémiques, longues à comprendre. Ce décalage la coupe de sa base et l’éloigne du terrain.

« Nous vivons un paradoxe : la gauche utilise les réseaux sociaux pour se rapprocher, mais nous n’avons jamais été aussi seuls. »

Autrefois, nous faisions groupe. Pas besoin de leader. Aujourd’hui, nous sommes devenus des suiveurs.

« La droite ne rassemble pas : elle réunit derrière elle. »

Il termine par “La gauche, de son côté, est souvent dans l’évitement ou le déni face aux problèmes.”

Peter : Recréer un récit

Peter insiste :

« La gauche doit créer son propre récit au lieu de répondre à celui de la droite, qui joue sur le circuit court émotionnel. »

Il faut reformuler un cadre moral progressiste. Réinterpréter le droit social comme une sécurité pour tous. Passer du « je » au « nous ».

Cela passe par la réouverture de lieux communs, la création d’expériences collectives, le dépassement de l’entre-soi et la réouverture des débats.

Peter partage une expérience personnelle :

« J’ai été médecin et dans un grand confort, mais souvent en conflit avec mes pairs, il y avait beaucoup de dispute. Aujourd’hui, je fréquente le monde populaire, et cela me procure de la joie. Il faut rencontrer tout le monde : migrants, personnes en situation de handicap… C’est tellement joyeux. Parlons des choses du quotidien pour créer des liens, de l’aide, provoquons des rencontres spontanées. C’est ainsi qu’on sortira de la polarisation. »

Marinette : Une valeur fédératrice

Pour conclure, Marinette résume ainsi sa lecture :

« La gauche n’arrive pas à s’accorder sur des valeurs communes, un fil rouge simple et concret qui parlerait à tous. Pourtant, il suffirait peut-être de revenir à une idée simple : le respect de la dignité de chacun. »

Cet après-midi s’est conclu par un passage des paroles aux actes.

Est-ce que cette lecture nous a effectivement portés dans cette dynamique ?

Sabine propose de créer une brigade d’action paysanne avec des groupes des Équipes Populaires et le projet d’une cuisine de quartier du côté de Hotton.

Tout cela dans l’esprit du faire ensemble et du vivre ensemble…

Nous vous tiendrons évidemment au courant.

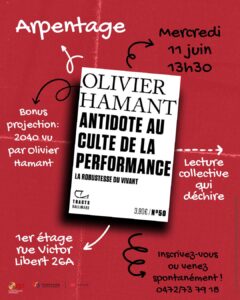

Prochain arpentage le 11 juin